お知らせ

道産建築材活用促進事業とは?

木造率が依然として低調である中高層・非住宅建築物での道産木材の利用を拡大し、地域の林業・木材産業の振興を図るため、他の建築物への波及効果が期待される民間の非住宅建築物の工事費(木工事費分に限る。)に対して補助を行う事業です。

一般社団法人北海道ビルダーズ協会は、北海道水産林務部からこの事業の委託を受けて書類の提出先・問い合わせ先となります。

補助要件等

対象者

次の要件を全て満たすもの

1 道産建築材を利用した建築物を施工する建築事業者

2 道産木材活用宣言を行った建築事業者

3 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下 「暴力

団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団対策法第2

条第6号に規定する暴力団員をいう。)の統制下にない建築事業者

対象建築物

次の要件を全て満たすもの

1 道内に建設する民間の非住宅建築物のうち、不特定多数の人が訪れるほか木材の利用状況がわかる

など道産木材の展示効果、波及効果が期待できること(工場、牛舎、倉庫、学校の寄宿舎等の不特定

多数の人が見学できないものを除く。)

2 令和6年10月1日以降に工事着手、令和7年度内にも木工事が行われ、令和8年1月末までに木

工事が完了すること

3 新築・改築に必要な木材利用量の30%(m3換算)以上に下記「補助対象工事に使用する木材」

で示す道産木材を利用すること

4 宗教的活動又は政治的活動の用に供されないこと

5 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団対策法第2

条第6号に規定する暴力団員をいう。)の活動の用に供されないこと

6 風俗営業などの規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定す

る業に供されないこと

補助対象工事に使用する木材

補助対象工事に使用する木材は、北海道木材産業協同組合連合会等が実施する合法木材証明制度に基づき原木産地及び合法性が証明された木材・木材製品とする。

なお、工事で主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根又は階段)に利用する木材にあっては、原則として日本農林規格(JAS)の格付けを受けた乾燥材(含水率20%以下)とする。

優先採択事項

次の項目の内容を数値化して審査を行い、合計得点の上位のものから優先的に採択するものとします。

なお、原則として8については必須とします。

1 道産木材の利用量の多い建築物

2 道産木材の利用率が高い建築物

3 木造建築における設計に優れたアイデアや工夫が見られる建築物

4 FSC、SGEC等の森林認証材(道産木材)を使用した建築物

5 道産木材のPR効果が高い取組を実施する建築物(見学会の実施等)

6 道産木材の波及効果の高い建築物(不特定多数の人の見学等)

7 道産木材の展示効果の高い建築物(完成後も木材の利用状況がわかる等)

8 「HOKKAIDO WOOD BUILDING」登録制度の活用

⇒ 「HOKKAIDO WOOD BUILDING」登録制度についてはこちら

配点については、次の審査要領をご確認ください。

⇒ 【参考】道産建築材活用促進事業審査要領 (PDF 110KB)

補助率及び補助上限

2分の1以内(上限300万円/棟)

※木工事費分に限る

申し込みについて

申し込み期間

第1回

募集期間:7月14日(月)~8月1日(金)(終了)

採択件数:7件

第2回

募集期間:10月20日(月)~11月7日(金)(終了)

申請における注意事項

交付申込書の申請事業者に所属する方が申請(送信)してください。

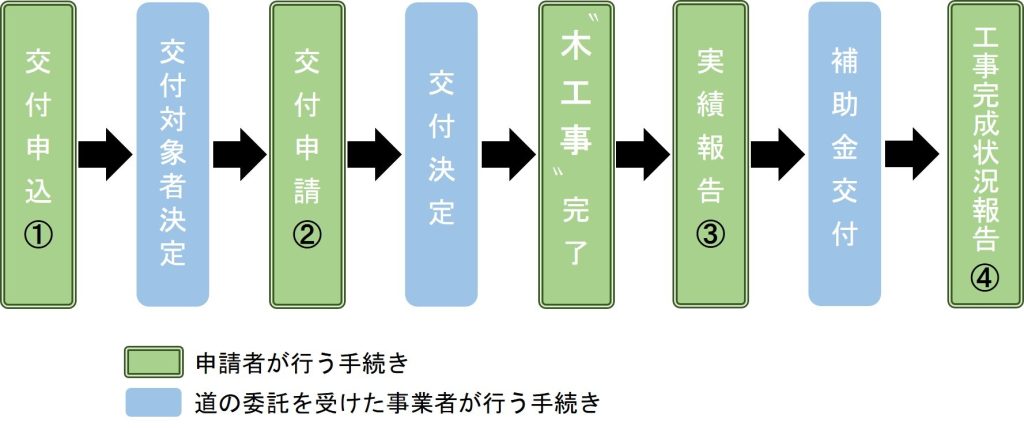

申込手続の流れ

①交付申込

【提出書類】

(1)道産建築材活用促進事業に係る補助金交付申込書(別記第1号様式(Word/PDF))

⇒ 記載例はこちら

(2)申込同意書(別記第2号様式(Word/PDF))

(3)道産木材活用宣言書(別記第3号様式(Word/PDF))

(4)優先採択事項における次の項目が確認できる書類

(平面図、矩計図、立面図、パース図、積算内訳書、仕様書等)

・道産木材の利用量

・道産木材の利用率

・設計上のアイデア

※実績報告時に道産木材の利用量・利用率が計画時と比較して、著しく異なる場合は、補助金が交付されないことがあります。

5)建設工事請負契約書の写し

※(5)について、交付申込時に提出できない場合は、交付申請時に提出となります。

※上記のほか、必要に応じて書類の提出を求める場合があります。

②交付申請(採択された事業者のみ)

【提出書類】

(1)道産建築材活用促進事業補助金交付申請書(別記第5号様式(Word/PDF))

(2)製材等木拾い表(計画)(別記第6号様式その1(Excel/PDF))

(3)内外装材木拾い表(計画)(別記第6号様式その2(Excel/PDF))

※上記のほか、必要に応じて書類の提出を求める場合があります。

③実績報告(交付決定を受けた事業者のみ)

【提出書類】

(1)道産建築材活用促進事業実績報告書(別記第8号様式(Word/PDF))

(2)道産木材製品が使用されていることが証明できる書類の写し

(合法木材証明書、納品書、伝票、設計図面など)

(3)道産木材のうち、FSCやSGEC等の森林認証材を使用している場合には、それを証明できるものの写し

(4)道産木材のうち、主要構造部に利用する木材がJASの格付けを受けた乾燥材である場合には、

それを証明できるものの写し

(5)全ての木工事(柱、梁、床、内外装等で道産材以外を含む)が完成された状況を確認できる写真

看板に物件名・事業者名・撮影日を記載し、写真撮影をしてください

※上記のほか、必要に応じて書類の提出を求める場合があります。

実績報告書 提出期限 令和8年2月13日(金)

④工事完成状況報告(交付決定を受けた事業者のみ)

【提出書類】

(1)道産建築材活用促進事業工事完成状況報告書(別記第10号様式(Word/PDF))

(2)完成した建築物の内観、外観及び全景写真

(3)建築基準法に基づく検査済証の写し

(4)PR等の実施状況がわかるもの(交付申込時にPR等を行う計画となっていた場合)

(5)登録届出の写し(交付申込時に「HOKKAIDO WOOD BUILDING」登録制度の活用を計画していた場合)

★本事業は、道からの委託を受けた一般社団法人北海道ビルダーズ協会が行いますので、書類の提出先やお問合せ先も当協会となります。お間違えのないようご注意ください。

Q&A

共通事項

申請書類の審査を経て採択が決定されます。

申請内容が要件を満たしていても採択されないことがあるため、補助が受けられない場合があります。

優先採択事項を数値化して審査し、合計点の高いものを優先的に採択しますので、先着順ではありません。

本補助金の財源は森林環境譲与税です。

原則、電子メールにより申込結果通知書を送付します。

補助金は、申請者に入金されます。申請者以外の口座には入金できません。

見学会を開催した場合は実施した際の写真、ホームページやSNSで掲載した場合は、掲載箇所の写しなどが該当します。なお、あくまで今回申し込みをした建築物(住宅)のPRになります。「申請者が一般的に行っている道産材活用の取り組みに関するPR」ではございませんので、ご注意ください。

可能です。

建具、家具ともに含まれません。

木材事業者からの納品書や明細書等の、使用木材の全体量及び道産木材の使用量が確認できる書類を提出してください。

大幅に変更がある場合(特に交付申込時から木材使用量や使用率が減った場合)、補助金が交付されない場合があります。

また、羽柄材等、図面で記載できない箇所はどうしたいいのか。

申し込み時に審査側がわかるように、マーカー等で記載して頂ければ結構です。

羽柄材等は、図面の余白に使用量等を記載して頂ければ、採択後の交付申請・実績報告時に提出される木拾い表・納品書の数量と整合をとります。

押印の際は、契約書と同じ印鑑を使用するのか?

請負契約書を二人の名前で契約している場合は、二人の名前を記入し、それぞれに押印してください。印鑑については、契約書と同じ印鑑でなくても構いません。

確認済証が交付されている場合は、確認申請に提出した図面を提出してください。

後日、計画変更がある場合でも、交付申込受付期間内に提出できる図面で提出してください。

道産建築材活用促進事業

申請できます。

その場合、申込同意書(別記第2号様式)の「建築物の施主」と「施工者」は同じ名前で申請してください。

請負契約書がないが何を提出したらいいか。

申請できます。

自社の事務所を自社で建設する場合は、確認済証など工事施工予定がわかる書類、ならびに木工事金額が確認できる書類を提出してください。

含んで構いません。

その場合は、JAS規格品であること、合板の原料が道産木材かつ合法木材証明制度に基づいたものが証明できる書類を提出してください。

補助対象が異なり、重複しない場合は併用可能です。

ただし、併用先の補助金が他の補助金と併用できるかを必ず確認して申請してください。

RCまたは鉄骨で、内装に木材を使用する場合、使用木材(内装または外装)全体の30%を超える道産材を使用していれば混構造でも申請が出来ます。

木工事が完了したことが確認できる写真を撮影してください。

写真は、看板を入れて撮影をしてください。

看板には、撮影日(または完了日)、物件名、施工者名を入れてください。

補助要件等の対象者に記載されていますとおり、「建築物を施工する事業者」が申請してください。

対象となる場合、補助金交付申込書の予定木材利用量の木材利用量記入欄等は、建物全体を記入するのか、非住宅(店舗)部分のみの記入とするのか。

建築基準法による建築物の主要用途が住宅である場合は対象となりません。(対象外の例:店舗併用住宅等、延床面積の1/2以上が住宅の場合)

木材の利用量については、住宅部分を除いた非住宅部分で申請してください。

確認申請が事務所で申請しているのであれば、事務所部分で使用する木材全体に対しての割合となります。道産材を使用する箇所のみではありません。

一般の人が多数訪れ、かつ木材がどのように使われているか見ることができるため、道産木材のPRにつながり、他の建築物への道産木材活用が期待されるという意味です。

そのため、商業施設や店舗など不特定多数の人が訪れる建築物であっても、使用している道産木材が見えない場合は、道産木材の展示効果が低いとみなされ、補助対象外となる可能性があります。

また、道産木材の利用状況が見える場合でも、特定の人しか立ち入ることができない建築物は、道産木材の波及効果が低いとみなされ、同じく補助対象外となる可能性があります。

書類の提出先・お問合せ先

〒060-0042 札幌市中央区大通西5丁目11 大五ビル5F

一般社団法人 北海道ビルダーズ協会

担 当:村上・中田

電 話:011-215-1112

メール:hojo#do-ba.net(#は@に置き換えてください。)